1200MHz 移動用アンテナを作る 2023年 1月18日

|

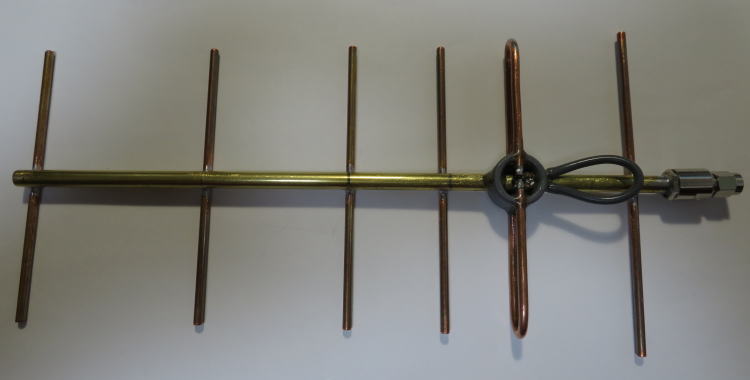

| 苦労のすえ出来た6エレのヤギアンテナ |

昨年10月ごろ 1200MHz の12エレのヤギアンテナを作った、前に作ったことの有るのと同じものだが、参考にした本を読み返し良く調べたので、以前に作った物よりも良く出来た気がする。

本というのは読んでいたようで意外と見落としていたことなどが有るものだ。

移動用の5エレのヤギアンテナも作ったが、20年以上も前だったようだ、当時は無線機がハンディ機しかなくて、1ワットでSWRを測定していたのでほぼほぼ良く出来ているような気がしていて、使った感じも良かったので、同じものをローカルさんに作って進呈したりした、たぶん5本くらいは作ったろう。

IC-9700を買ってから、10ワット入れてSWRを測ると、そのアンテナのSWRの値があまり良くないことに気が付いた。

移動で使うのだから、1Wしか入れないので特に問題にはならないが、気分はあまり宜しくない。

という事でまた作ってみることにした。

作り方は以前と同じ、外形φ6の真鍮パイプをブームと同軸の外部導体にして、そのパイプにエレメントを直に半田付けするというものだ。

導波器、反射器は良いが、電波を取り出す輻射器の作り方が肝に成る。

アンテナとして使うためには、導波器、輻射器、反射器の取り付けにそれなりの強度が必要だ、1200MHzのアンテナは、小さいので山に登るときに分解はしない、山で運用場所に着いたらザックから取り出し、無線機に取り付けて、即オンエアー、組み立てる時間が掛からないのが良いところだが、落としたりぶつけたりしても壊れない程度の強度が必要になる。

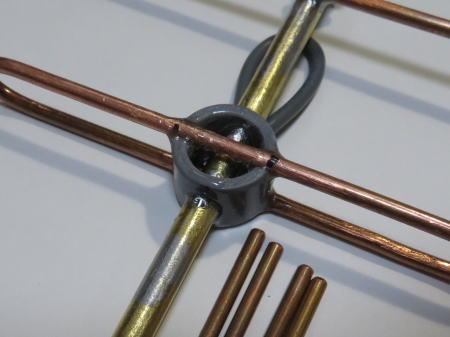

導波器、反射器はエレメントの真ん中でブームとなる真鍮パイプに半田付けするが、ぶつけたりして銅のエレメントが曲がっても半田付けが取れてしまうことは無い程度の強度はある、輻射器は強度が出るような構造にする為にはフォールデッドダイポールが、片側をブームに半田付けできるので、強度が出る、私の場合、外形φ18の塩ビパイプを短く切って半田付け部分にかぶせ、エポキシの接着材で固定して補強することでより壊れにくくした。

|

| 12エレメントヤギアンテナの輻射器の取り付け部分、この後エポキシで接着する |

ところが、12エレメントのヤギアンテナではSWRが下がってうまくいったが、6エレメントだとSWRが全く下がらない。

そもそもフォールデッド・ダイポールのインピーダンスは300Ωくらいらしい、多素子のアンテナのインピーダンスは下がるので、フォールデッド・ダイポールを輻射器に使ってもインピーダンスは50Ω近くになるようだ。

では多素子というのが何素子くらいかというと、どうも8素子くらいは必要らしい、昔あったマスプロのウェーブハンターは一番素子が少ないのが8素子だった。

やはりフォールデッド・ダイポールを使ったアンテナでマッチングを取るためには、素子数が少ない場合はUバランが必要なようだ。

昔作った430MHzの4エレメントヤギアンテナはUバランを付けているが、SWRはとても低く、そこそこゲインも有って、いつも山で使っている。

|

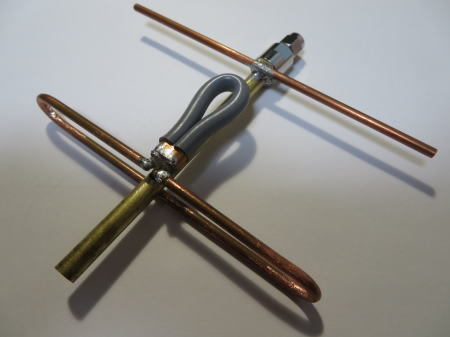

| Uバランを付けた2エレメントヤギアンテナ |

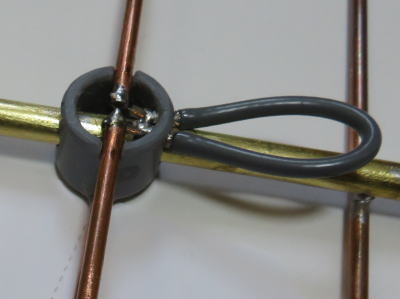

Uバランの効果がどんなものか、試しにUバランを付けた2エレメントのヤギアンテナを作ってみた、反射器の位置を後ろにずらす必要が有るが、SWRは見事に下がって、アンテナに成っている。

6エレメントのヤギアンテナもUバランを付ければ、うまくSWRが下がって使えるアンテナに成りそうだ、あとは輻射器をそれなりの強度で取り付ける方法を考えないといけない。

Uバランを付けたフォールデッド・ダイポールはブームとなる外部導体を真鍮パイプから絶縁する必要が有る。

いろいろ考えた結果やはりφ18の塩ビパイプで絶縁してフォールデッド・ダイポールを真鍮パイプに取りつけるのなら、何とか作れそうだ、肉厚2.5mmでφ18の塩ビパイプは意外と強度がある。

|

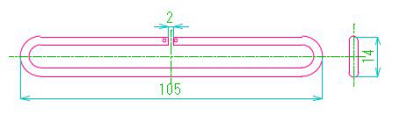

| 輻射器の部品、Uバラン、加工したφ18の塩ビパイプ、 フォールデッド・ダイポール |

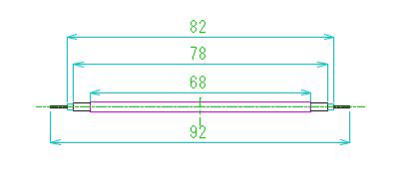

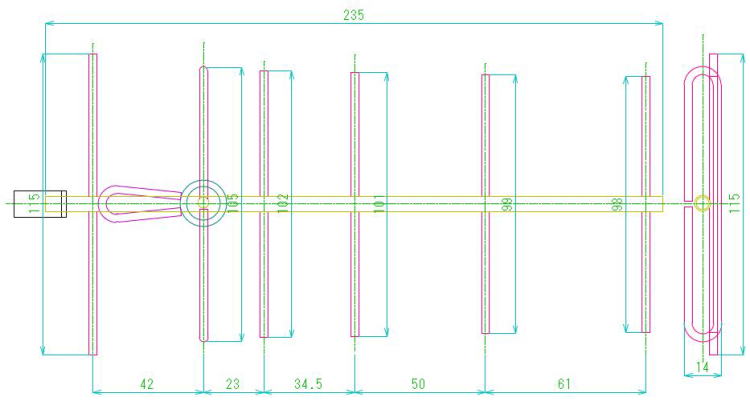

Uバランは1.5D-QEVを92mmで切って、外皮の長さ68mm、編組線を半田メッキしてから78mmにカットする、芯線の両端を5mmむく、ここで一番必要な長さは外部導体の編組線の78mmでこれがUバランの長さに成る。

塩ビパイプはφ6の真鍮パイプの通る穴を開けてミッキーの顔のようにUバランの入る部分を逃がし、フォールデッド・ダイポールを取り付ける部分4か所を丸く切り欠く。

とりあえずこの仕様で6エレメントのヤギアンテナを作ってみたところ、SWRは下がってアンテナとしては十分使えることが分かったが、いじっているうちにSWRが上がってしまった、半田付けした部分が取れてしまったようだ。

強度を増やすよう対策して作り直したのが写真のアンテナである。

|

| 壊れないよう対策した部品 |

|

|

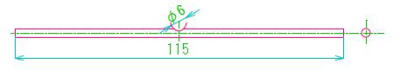

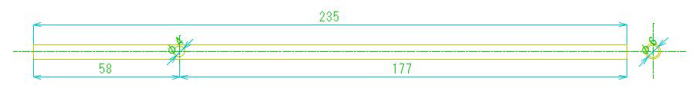

| 1.5D-QEVの同軸ケーブルで作るUバランの寸法 | 輻射器の寸法 |

|

|

| エレメントの寸法(反射器)半田付け部分を3Rくらいで削る |

|

| φ6の真鍮パイプのブームの寸法、同軸ケーブルを引き出す穴φ4を開ける |

|

| 全体の寸法 |

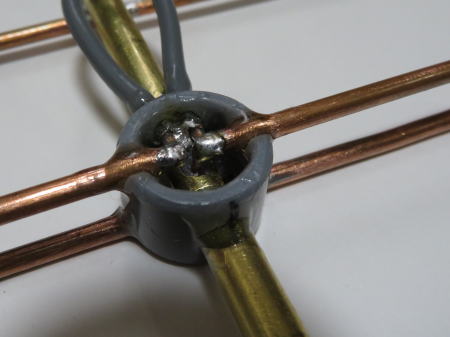

塩ビパイプにフォールデッド・ダイポールのエレメントをはめて下側のつながった方を左右に動かないように接着しておく。

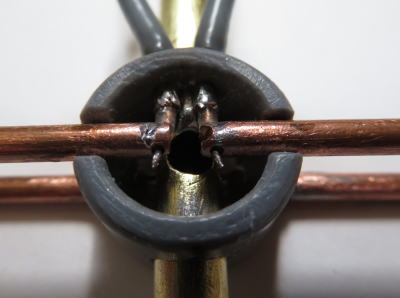

真鍮パイプのUバランを半田付けする部分には半田を盛り上げておく、これは真鍮パイプとUバランでは半田付けする際、熱量の違いから、半田が付きにくく、付いたように見えても、付いて無かったという事が起きないようにするためだ。

それともう一点、丸い穴に丸い棒を入れたのだと接着しても回り易いので、半田を盛り上げて、その部分の塩ビパイプも半田が入るよう削ってキーを入れたようにして回転方向の強度を高めた。

反射器はあらかじめ半田付けしておいて、パイプの中に入れる同軸ケーブルの絶縁体が溶けないようにする。

|

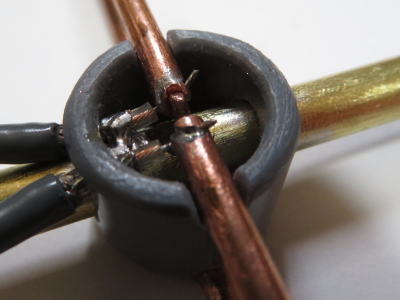

| Uバランの取り付け部分 |

φ3の銅棒のフォールデッド・ダイポールは、Uバランの芯線の半田付けが確実にできるよう、φ1の穴を開けておく、別と右側は給電の為の同軸ケーブルの芯線を半田付け出来るよう溝を付けておく。

|

| Uバランの編組線を真鍮パイプに半田付けしたところ |

Uバランの編組線を真鍮パイプに半田付けするのが一番難しい、半田はしっかり付いたようだが、左右で1mmくらいずれてしまった、こうなるともう直しが効かない、さらに過熱するとUバランにした細い同軸ケーブルの絶縁体が溶けてしまうのでこのまま使うことにする。

|

|

| 同軸芯線を半田付けする | この状態でSWRを測定すると1.5弱であまり良くない |

Uバランの芯線とフォールデッド・ダイポールを半田付けして、2エレメントのヤギアンテナの状態でSWRを測ってみると、10Wで1.5弱とあまり良い出来では無い、導波器を付けることによってSWRが改善することを期待して、次の作業をする。

|

| 真鍮パイプと塩ビパイプ、Uバラン、フォールデッド・ダイポール をエポキシ樹脂で接着する、本来は水が入らないように全部樹脂で 固めてしまいたいが、接着材のせいでSWRが悪化する 恐れが有るのでやめておいた |

|

| 裏側も真鍮パイプに半田をもり、回りにくいようにした |

導波器を4本付けてSWRを測ってみたが、1.4くらいとあまり良くならなかった。

|

|

| ザックに入れる時の箱 | ちょっと大きいがこれなら壊れない |

百キンで箱を探してきて、発砲材でアンテナが動かないようにして、ザックに入れる為のケースを作った、本当は無線機も一緒に入れたいが丁度良いのがなかなかない、とりあえず、これなら大丈夫そう。

何度も作っては壊し、作っては壊ししてやっと形になったアンテナだが、自分なりに点を付けると60点といったところだろうか、半田付けはかなり難しいが、部品の手持ちは有るし、やり方も分かったので暇をみつけてまた作ってみよう。

2023年 1月 foxtrot