山での移動運用をする為に作った4エレメントヤギアンテナだが、長年の使用で、シース(外皮)が破れてしまった、水にぬれるような所では使用しないので、編組線が錆びてしまったりする事は無いが、シースが破れた事によって外部導体の編組線に傷が付きそうなので、修理する事にした。

●シースが破れる

|

| シースが破れてしまったアンテナ |

●アンテナの自作

このアンテナは、CQ出版社の [別冊CQ ham radio 作るUHFアンテナ] を参考に、山に持って行けるよう、分解出来て極力軽量、組み立てに時間がかからないというのを目指して作ったもので、10年以上も前に作ったものです。

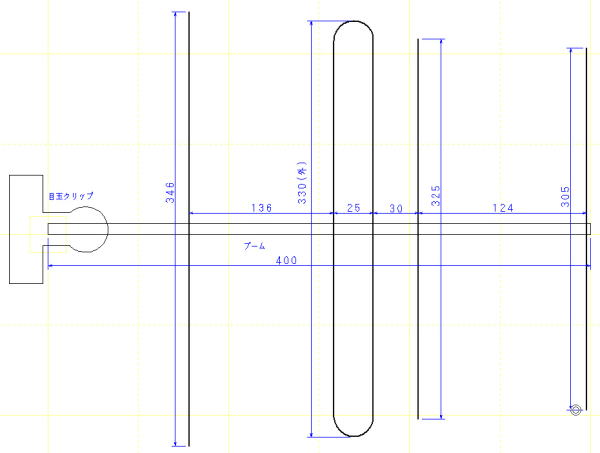

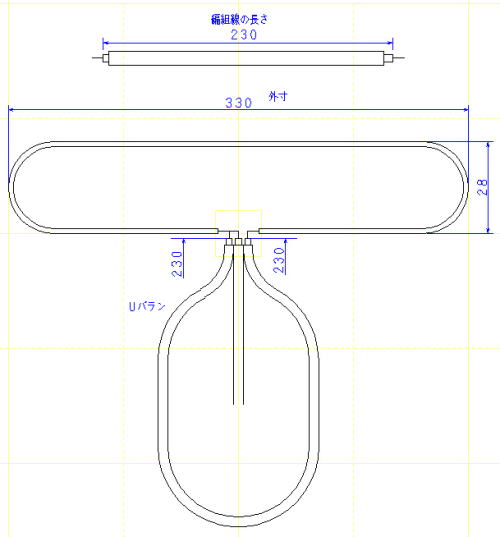

[作るUHFアンテナ誌] には430MHzのアンテナだけでも沢山の種類の制作例が紹介されているが、移動用という事で分解したときの長さがあまり長くならないように、4エレメントヤギアンテナに決めた、4エレメントというちっぽけなアンテナだが流石にヤギアンテナ、ダイポール比でゲインが7dBもあるらしい、ホイップアンテナではどんなに頑張ってもこのゲインは出せないし、指向性も有るので、ロケーションが良く混信しやすい山頂での使用にも向いている。

|

| 山頂での使用例 |

●軽量、組み立てが簡単

ヤギアンテナはブームにエレメントを固定する為どうしてもクロスマウントが必要になる、幸い430MHz帯は垂直偏破なので、エレメントは縦になる、真ん中で止まるようにストッパーを付けたエレメントをブームに空けた穴に落とせば、簡単に組み立てが出来る、移動用だけに使うため、時間のかかるネジなどで固定する必要もない。

問題は輻射器をどうやって同じようにブームに固定するかで、試行錯誤の結果、何とかうまく作る事が出来ました。

|

|

| 二つの穴にピンを入れる | うまく固定出来る |

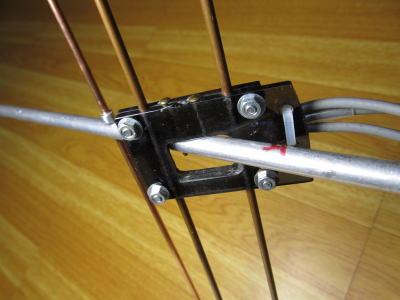

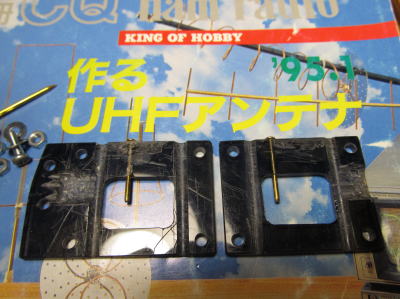

2本のピンは当初、ゼムクリップを伸ばしてコの字型に曲げて作ってみたが、線径が細いとブームに付けたとき輻射器がグラついて安定せず、もっと太いピンに成るものはないかと探したら、真鍮の釘で線径がΦ1の物が有ったので、試してみると穴にぴったり入り、グラグラせず安定して使いやすくなった。

エレメントの寸法は [作るUHFアンテナ誌] の4エレメントヤギアンテナ制作例の寸法をそのまま使うことにした。

|

| 各エレメントの寸法 |

エレメントは軽くする為、Φ3のアルミ棒を使った、真ん中より3.5mmずれた所にストッパーと成るように外径Φ5で内径Φ3のアルミパイプを4mmくらいの長さに切ったものをアロンアルフアで接着、長い方にマジックで印を付けてある、印を付けた側をブームに開けたΦ3の穴に落とせば組み立て完了、あとは後ろに目玉クリップが付けて有るので、適当な木の枝を探して留めるか、上手く留められる枝が無いときは愛用のストックに留めて、ストックを近くに有る物に固定する。

ストックを固定するのは、取り外し可能な結束バンドを使っています。

|

|

| エレメントとブーム、結束バンド | ブームに開けた穴 |

ブームは外径Φ7のアルミパイプを使った、ブームの穴開けはスケール付きのフライス盤が有れば簡単に垂直の穴が開けられ、寸法も正確に出せるが、私はボール盤も持っていないので、ハンドドリルで加工した、材料の残骸を見たら失敗したのが2本あった、ブームに開ける穴は定規で垂直を確認しながら開けて、一か所穴が空いたら、穴に棒を入れて、次の穴と平行になるように注意深くドリルで空けた。

|

|

| 輻射器の給電部 | ブームに留めるピンはΦ1の真鍮製の釘を利用した |

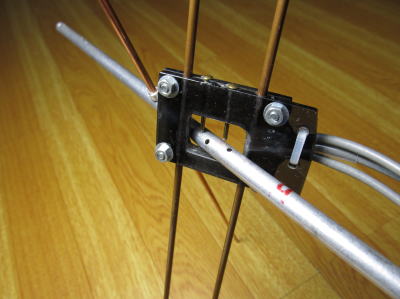

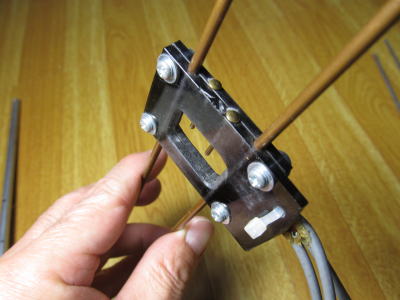

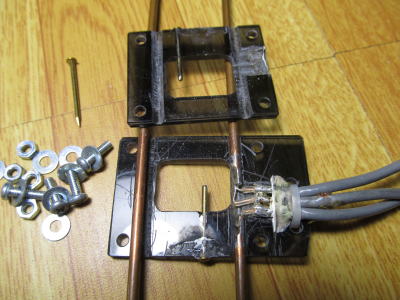

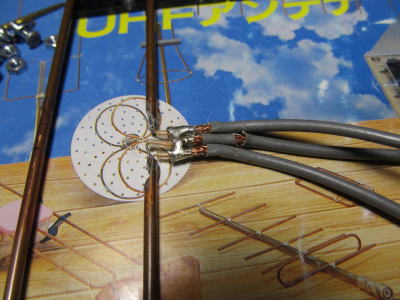

輻射器の給電部は3mmのアクリルの板を加工して制作した、大きい方が縦35mm×横55mm、小さい方が横が45mmと10mm短くなっている、ブームを通す穴は縦15mm、横21mm ブームに留めるピンを通すΦ1の穴をそれぞれのアクリル板に開ける。

●アンテナの修理

|

|

| 修理の為に分解した輻射器 | こんな道具で根気よく作った |

アクリル板は輻射器のΦ3のエレメントが入るように1.5mmの深さで半丸に溝を掘り、Uバランと給電の1.5D-2Vが3本入るよう8mm位の幅で1.5mmの深さを削る。

|

| Uバランの長さと配線 |

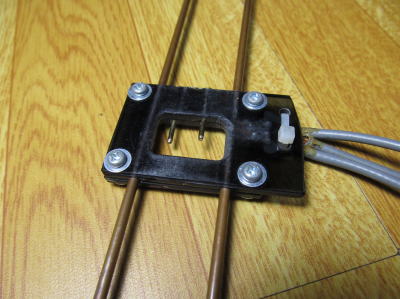

輻射器はフォールデッドダイポールで、インピーダンスが300Ωに成ってしまうので、50Ωにする為にUバランが必要です、長さが230mmに成るように同軸ケーブルを加工して作りました。

|

|

| アクリル板の内側 | 修理前の給電部 |

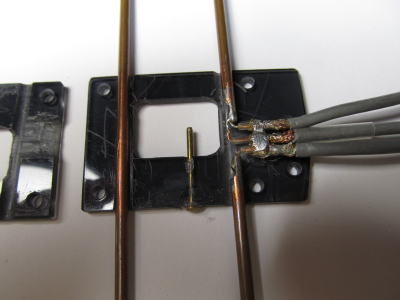

シースの破れた同軸を修理する、といっても破れた所を詰めるだけです、はずした同軸ケーブルの破れたシースを取り去り、編組線の長さを調整、再び半田付けする、その前に保護の為チューブを入れる事にした。

|

|

| 半田付けした部分を分解する | 破れた部分を詰めて再び半田付けする |

余分な半田を削り取り、半田付けした部分に2液のエポキシ樹脂の接着剤を塗って、アクリル板をネジで固定、同軸ケーブルを、インシュロックで固定して、接着剤が固まれば修理完了。

|

| 修理完了 |

測定器はがSWR計しかないが、測ってみた所、437MHz以下でSWRが1.2以下と良好な結果になりました。

●疑問な点が

修理をするにあたり [別冊CQ ham radio 作るUHFアンテナ] を読み直したところ、作ったアンテナがちょっと問題が有るのではないかというところが2点ほど出てきてしまった。

一点はブームとエレメントの接地の問題で、ブームとエレメントは接地しても接地しなくても、アンテナとしての性能は変わらないらしいが、接地した場合と、接地しない場合でとでは、最適な状態でのエレメントの長さが異なるということでした。

私の作ったアンテナは導波器、反射器は接地されていて、輻射器のみ非接地に成っています。

見本にした[作るUHFアンテナ] の制作例は、非接地に成っています、私のアンテナのSWRの値は良好なので、輻射器の非接地状態が効いているとも取れますが、実のところ良く解りません。

アンテナとしては動作しているので良しとする事にします。

それともう一点は、エレメントの材質の問題で、[作るUHFアンテナ] の制作例はΦ3の銅線を使っていますが、私のアンテナは輻射器は銅線ですが、導波器と反射器はアルミ線を使っています。

銅線とアルミ線では短縮率が違うと思うので、まずいのではないかと思いました。

ホームセンターにいったら、Φ3の銅パイプが売っていたので、買ってきて、導波器と反射器を銅で作ってみました。

●銅パイプで作る

|

| 銅パイプで作った導波器と反射器 |

銅の導波器と反射器に入れ替えてSWRを取ると、こちらも1.2以下と良好な値です、SWRは銅でもアルミでも変わりませんでしたが、SWR計をパワー計に切り替えると、銅の方が若干パワーが上がるので、こちらの方がインピーダンスが合っているのかもしれません。

銅のエレメントの方が少し重くなりますが、今度アンテナを使うときは銅のエレメントを使ってみましょう。

2014年10月 foxtrot